Einleitung: Was ist Künstliche Intelligenz (KI)?

Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet den Versuch, Maschinen zu befähigen, menschliches Denken, Lernen und Entscheiden nachzubilden. Der Begriff wurde bereits 1956 auf der Dartmouth-Konferenz geprägt, doch erst durch moderne Rechenleistung und große Datenmengen wurde KI praktisch einsetzbar. Heute steckt KI in nahezu allen digitalen Diensten – von Sprachassistenten über Suchmaschinen bis hin zu industriellen Automatisierungslösungen.

KI-Systeme sind so konzipiert, dass sie Daten analysieren, Muster erkennen und selbstständig Entscheidungen treffen oder Empfehlungen geben. Damit ist KI die Grundlage vieler Zukunftstechnologien wie Machine Learning (ML), Deep Learning (DL) oder Large Language Models (LLM).

1. Die theoretische Grundlage der Funktion von Künstlicher Intelligenz

Die Theorie der KI basiert auf mehreren wissenschaftlichen Disziplinen:

- Informatik: Algorithmisches Denken, Datenverarbeitung und Softwareentwicklung.

- Mathematik: Lineare Algebra, Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung zur Modellierung von Datenbeziehungen.

- Kognitionswissenschaft & Psychologie: Untersuchung menschlicher Wahrnehmung und Entscheidungsprozesse.

- Philosophie: Diskussion um Bewusstsein, Ethik und maschinelles Denken.

Ziel ist es, intelligentes Verhalten zu simulieren – also Systeme zu schaffen, die Aufgaben ausführen können, die üblicherweise menschliche Intelligenz erfordern: Lernen, Planen, Sprachverstehen oder visuelle Wahrnehmung.

2. Modelle der Künstlichen Intelligenz

Um verstehen zu können, wie Künstliche Intelligenz funktioniert, muss man die verschiedenen Systeme und Stadien von KI erläutern.

a) Regelbasierte Systeme

Die erste Generation von KI arbeitete mit if-then-Regeln (Wenn-Dann-Logik). Diese Systeme sind deterministisch, d. h. sie liefern bei gleichen Eingaben stets die gleiche Ausgabe. Beispiel:

In einem medizinischen Expertensystem könnte eine Regel lauten: „Wenn Temperatur > 38 °C und Husten, dann Verdacht auf Grippe.“

Diese Art von KI ist leicht nachvollziehbar, aber schwer skalierbar, da sie tausende Regeln benötigt, um komplexe Situationen abzubilden.

b) Machine Learning (ML)

Machine Learning ist die lernende Variante der KI. Statt Regeln zu programmieren, werden Modelle mit großen Datenmengen trainiert, um Muster zu erkennen.

Beispiel: Ein ML-Modell kann anhand von tausenden Fotos lernen, Katzen von Hunden zu unterscheiden, ohne dass explizit erklärt wird, was eine Katze ist.

Hauptarten des Machine Learnings:

- Überwachtes Lernen (Supervised Learning): Modell lernt aus beschrifteten Daten. (z. B. Spam-Erkennung)

- Unüberwachtes Lernen (Unsupervised Learning): Modell entdeckt Strukturen in unbeschrifteten Daten. (z. B. Kundensegmentierung)

- Bestärkendes Lernen (Reinforcement Learning): Modell lernt durch Belohnungssysteme. (z. B. autonome Fahrzeuge)

c) Deep Learning (DL)

Deep Learning ist eine Unterform des Machine Learnings, bei dem künstliche neuronale Netze verwendet werden – inspiriert vom Aufbau des menschlichen Gehirns.

Diese Netze bestehen aus mehreren Schichten („deep“) und ermöglichen komplexe Mustererkennung – etwa in Spracherkennung, Bildanalyse oder autonomem Fahren.

d) Large Language Models (LLM)

LLMs wie GPT-4 oder GPT-5 sind riesige neuronale Netze, die auf Milliarden von Textdaten trainiert wurden.

Sie nutzen Transformer-Architekturen, um Kontext in Texten zu verstehen und neue, kohärente Inhalte zu generieren.

Beispiel aus dem Alltag: Chatbots, automatisierte E-Mail-Antworten oder intelligente Textassistenten wie ChatGPT oder Microsoft Copilot.

3. Kognitive KI vs. Generative KI – Zwei unterschiedliche Ansätze

a) Kognitive Künstliche Intelligenz

Kognitive KI ahmt das menschliche Denken und Wahrnehmen nach.

Ihr Ziel ist nicht nur das Ausführen von Aufgaben, sondern das Verstehen, Interpretieren und Anpassen an Kontext.

Sie kombiniert verschiedene Technologien:

- Computer Vision – visuelle Wahrnehmung (z. B. Gesichtserkennung)

- Natural Language Processing (NLP) – Sprachverständnis

- Reasoning Engines – logisches Schlussfolgern

- Emotion Recognition – Erkennung menschlicher Emotionen

Beispiel:

Ein Callcenter-System, das Tonfall und Emotion eines Kunden erkennt und empathisch reagiert, nutzt kognitive KI.

Kognitive Systeme wie EMMA by Wianco OTT Robotics oder Microsoft Cognitive Services zielen darauf ab, menschenähnliche Entscheidungsprozesse zu simulieren.

Kerneigenschaften:

- Wahrnehmung und Verständnis

- Kontextbewusstsein

- Entscheidungsfindung auf Basis mehrerer Informationsquellen

- Kombination aus Wissens- und Erfahrungslernen

b) Generative Künstliche Intelligenz

Generative KI ist ein Teilbereich des Machine Learnings, der sich darauf spezialisiert, neue Inhalte zu erzeugen, anstatt nur bestehende Informationen zu analysieren.

Sie nutzt neuronale Netze, insbesondere Generative Adversarial Networks (GANs) oder Transformer-Modelle, um Text, Bilder, Audio oder Video zu erzeugen.

Beispielhafte Anwendungen:

- ChatGPT – Textgenerierung und Dialogsysteme

- DALL·E – Bilderzeugung aus Textbeschreibungen

- Runway ML – Video- und Audioerstellung

- GitHub Copilot – KI-gestützte Programmierhilfe

Kerneigenschaften:

- Kreative Inhaltserzeugung

- Nutzung großer Datenmengen (Pretraining)

- Kontextuelle Anpassung (Prompt-basierte Steuerung)

- Lernfähigkeit durch Feinjustierung (Fine-Tuning)

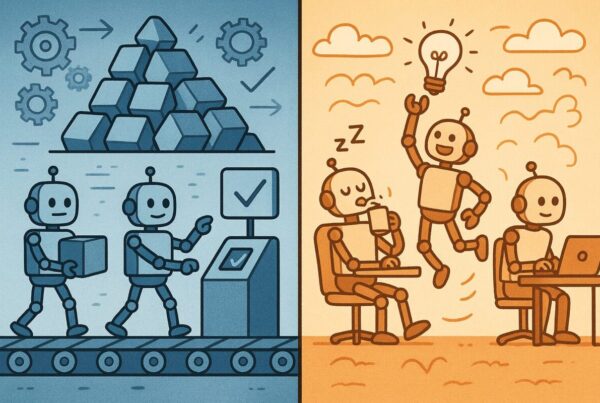

Wesentlicher Unterschied wie KI funktionieren kann:

Kognitive KI versteht und interpretiert – sie denkt wie der Mensch.

Generative KI erschafft und kombiniert – sie kreiert Neues auf Basis vorhandener Muster.

In modernen Systemen werden beide Formen zunehmend hybrid eingesetzt:

Beispielsweise analysiert ein kognitives System Kundendaten, während ein generatives Modell daraus automatisch individuelle Marketingtexte erstellt.

4. funktionierende Alltagsbeispiele für Künstliche Intelligenz

- Smartphones: Gesichtserkennung, Sprachassistenten (z. B. Siri, Alexa, Google Assistant) basieren auf Deep Learning.

- Streaming-Dienste: Netflix oder Spotify nutzen Machine Learning, um Empfehlungen zu personalisieren.

- E-Commerce: Amazon analysiert Kaufverhalten und schlägt Produkte mittels ML vor.

- Finanzwesen: KI erkennt Betrugsmuster bei Kreditkartenzahlungen.

- Industrie 4.0: Roboter und IoT-Sensoren lernen selbstständig, Produktionsprozesse zu optimieren.

5. Chancen und Herausforderungen

Vorteile:

- Effizienzsteigerung durch Automatisierung

- Datenbasierte Entscheidungsfindung

- Personalisierte Kundenerlebnisse

- Neue Geschäftsmodelle (z. B. KI-Assistenz, Predictive Maintenance)

Herausforderungen:

- Datenschutz und Ethik: Wie gehen wir mit sensiblen Informationen um?

- Bias (Verzerrung): KI kann gesellschaftliche Vorurteile unbewusst übernehmen.

- Transparenz: Black-Box-Modelle sind schwer nachvollziehbar.

- Fachkräftemangel: Bedarf an KI-Spezialist:innen wächst stetig.

Fazit: KI als Schlüsseltechnologie der Zukunft

Künstliche Intelligenz ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern ein zentrales Werkzeug der digitalen Transformation.

Von der Industrie über das Gesundheitswesen bis zur Bildung – KI verändert Arbeitsprozesse, Denkweisen und Geschäftsmodelle.

Während regelbasierte Systeme früher starre Abläufe abbildeten, ermöglichen moderne Modelle wie LLMs heute intuitive, kontextbewusste und kreative Interaktion zwischen Mensch und Maschine.

Für Unternehmen und Individuen gilt daher: Verstehen, Anwenden, Weiterbilden – denn wer KI richtig einsetzt, gewinnt einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Nur wer versteht wie KI funktioniert, wird am Markt bestehen bleiben und kommende Herausforderungen überwinden können.

Eigene KI-Assistenz anfragen

Gerne stellen wir die unfassbaren Möglichkeiten der KI-Assistenz in einem persönlichen Termin vor.